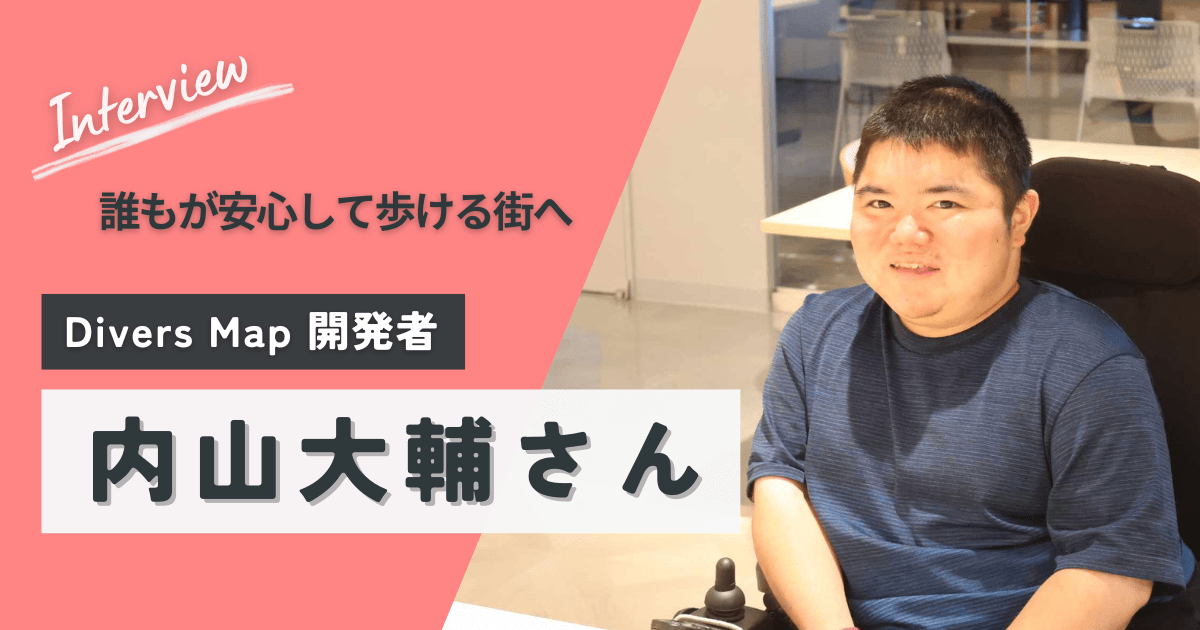

中学生の頃に車椅子生活となった内山大輔さん。

プログラミングとの出会いが人生の転機となり、現在はエンジニアとして働きながら、車椅子ユーザーやベビーカーを使う人が通りやすい道の情報を共有するアプリ「Divers Map」の開発に取り組んでいます。

「自分の経験を誰かの役に立てたい」そんな思いで始めた活動は、今や全国に広がる可能性を秘めています。

様々な挑戦と模索を経て進んできた内山さんのストーリーと、「誰もが移動しやすい街づくり」への思いについて伺いました。

目次

1.内山大輔さんってどんな人?

【インタビュアー(ライター):赤石/インタビュイー:内山大輔さん】

赤石: 中学生の頃からプログラミングに興味を持たれたとのことですが、どのようなきっかけがあったのでしょうか?

内山さん: 元々プラモデルを作ったりするのが好きだったんです。

中学生の時にサッカーロボットの開発イベントに参加して、そこからプログラミングに興味を持ちました。自分で書いたコードが実際に動くのを見るのがとても面白く感じたんです。

赤石: 子供の頃はどんな性格だったのですか?

内山さん: 明るい感じで見られていましたね。

車椅子生活になる前は、動物とか海が好きで、魚に関係する研究をしたいと思っていました。

2.大学の夢を諦めない

赤石: 高校卒業後の進路について教えてください。

内山さん: 高校を卒業した後、大学受験を目指して2年間浪人したんです。

当初は科学系や生物系の学部に行きたいと思っていたのですが、車椅子であることで様々な困難がありました。

大学からは「家族が1日中大学につきっきりでないと受け入れられない」と言われることも。

私自身は1人でも行動できるのですが、大学側の判断は厳しいものでした。2年間努力しましたが、うまくいかず、このまま同じことを続けても良くないと考えるようになったんです。

そこで、中学生の頃に経験したプログラミングの道に進もうと思い、専門学校に行くことにしました。車椅子であってもパソコンでできるプログラミングなら可能性があると思ったんです。

3. 「Divers Map」誕生秘話

3-1.アプリ開発のきっかけ

赤石: Divers Mapを開発しようと思ったきっかけを教えてください。

内山さん: 専門学校に入った当初、プログラミングの技術を身につけたいという思いがありました。

そこで、自分の課題である車椅子で通りにくい道があるという問題を解消するアプリを将来的に作りたいと思っていたんです。

2年生の時、福岡市が主催していた学生向けプログラミング育成プログラムに参加しました。このプログラムを通じてプログラミングの技術を身につけていきました。

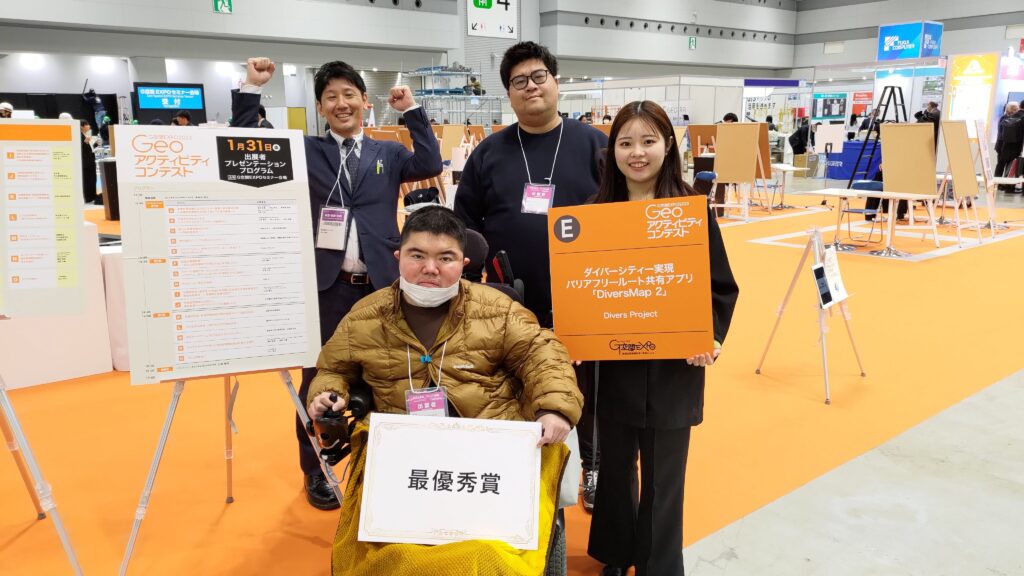

その後、アプリ開発のコンテストを紹介され、そこで参加者を募ってチームを結成。Divers Mapの元となるアイデアを出して開発を始めました。

3-2.チーム「Divers」の結成

赤石: チーム名の「Divers」にはどのような意味が込められているのですか?

内山さん: 「ダイバーシティ」をもじって「Divers」という名前にしました。

多様性を意識した感じで、「Divers Map」は多様性マップという意味です。

赤石: Divers Mapはどのようなアプリなのでしょうか?

内山さん: 車椅子ユーザーやベビーカーを利用している方が、通りやすい道の情報をユーザー同士でアプリ上で投稿して共有するアプリです。

自分が通ったルートの情報を編集して投稿することができるようになっています。実際に通った後に「この道は安全で逃げられた」といった情報を登録できるのが特徴です。

大きく言うと、みんなで作るバリアフリーマップという感じです。

3-3.バリアフリーにこだわる理由

赤石: バリアフリーの情報にこだわる理由を教えてください。

内山さん: 自分自身がバリアフリー情報を欲しいというのはもちろんありますが、将来的な視点も大切だと考えています。

車椅子に障害がある方だけでなく、高齢社会では工学的支援が増加していくと思います。

若い人は車椅子に乗っていなくても、高齢になったら車椅子を使う方も多いはずです。

また、ベビーカーを使っている方も通りやすくなるので、このマップが広がることで、みんなが移動しやすい街の実現につながると思っています。

4. 「まち歩きイベント」で広がる輪

4-1.イベント開催のきっかけ

赤石: まち歩きイベントを始めたきっかけを教えてください。

内山さん:実はアドバイザーの方からの一言がきっかけだったんです。

「ずっとアプリ開発だけじゃなくて、何かイベントもやったほうが活動に広がりが出るんじゃない?」って言われたんです。

それで「このアプリを使って実際に街を歩くイベントをやったら、アプリの改善にもなるし、みんなでバリアフリーについて考える機会にもなるんじゃないか」と思い、最初は手探りでしたが、やってみたらすごく反響がありました。

4-2.イベントから得た気づき

赤石: 実際にイベントをやってみて、意外だったことはありますか?

内山さん: これは本当に意外だったんですが、参加者のほとんどが健常者の方だったんです。

「車椅子の方の視点を知りたい」「どうサポートしたらいいのか学びたい」という方が多く参加いただきました。

あるとき、参加者の方から「今まで車椅子の人が困っているのを見ても、どう手助けしていいかわからなくて、ただ見ているだけだった。でもこのイベントを通して、具体的にどう声をかけたり手伝ったりできるかがわかった」って言ってもらえたんです。

こういう声を聞くと「やってよかったな」って思います。

イベントを通して、街のバリアフリーだけじゃなく、心のバリアフリーも少しずつ広がっているような気がしています。

5.Divers Mapの目指す姿

赤石: Divers Mapの完成形はどのようなものだと考えていますか?

内山さん: このマップはみんなで投稿していくものなので、永遠に完成に近づいていくような感じだと思います。

ただ、当面の目標としては、投稿情報が少ないので検索しても表示されるデータが少ない状況を改善したいですね。

自分が住んでいる福岡の天神や博多周辺で検索して、ちゃんと結果が出てきて、その場所に安全に行けるくらいの情報量を集めることが一つの目標です。

将来的には地域ごとに自分たちのようなバリアフリーマップを作っている団体とも協力して、それぞれにある情報を共有し合い、全国で使えるバリアフリーマップが実現できたらいいなと思っています。

6.挑戦を悩む人へのメッセージ

赤石: 最後に、何か挑戦したいけれど踏み出せない人へのメッセージをお願いします。

内山さん: 挑戦したいことがあるのに「できるかな」って悩んでいる人、本当に気持ちがわかります。

僕自身、何度もそういう場面がありました。

大切なのは「ちょっとダメかも」と思って諦めるんじゃなくて、「どうすれば実現できるか」を考えること。完璧なプランじゃなくてもいいんです。まずは一歩踏み出してみる。

たとえうまくいかなくても、その経験はきっと次の挑戦につながります。

方向修正しながら、自分のやりたいことに向かって進んでいけば、いつか必ず道は開けると思っています。

7.まとめ

取材を通じて感じたのは、内山さんの前向きさと柔軟性です。

大学受験での挫折を経験しながらも、自分の強みを活かせる道を見つけ、さらにそれを社会課題の解決に繋げる姿勢は非常に印象的でした。

「Divers Map」は単なるアプリ開発プロジェクトを超えて、多様性のある社会づくりへの貢献となっています。

障害の有無にかかわらず、誰もが移動しやすい街づくりという視点は、今後ますます重要になってくるでしょう。

内山さんのように「できない」ではなく「どうすればできるか」を考え、行動に移していくことで、私たち一人ひとりが社会をより良くしていけるのではないでしょうか。

公式HP:DiversProject