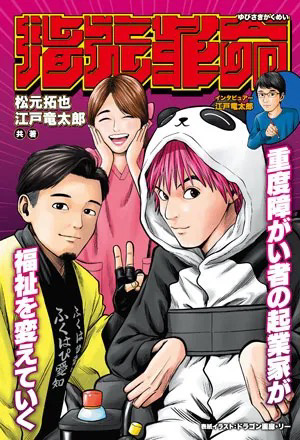

脊髄性筋萎縮症により車椅子生活を送りながら、福祉業界のDX化に挑戦している松元拓也さん。「ふくはぴ愛知」というマッチングサービスを通じて、利用者と事業所の情報格差を解消し、業界全体の効率化を目指しています。

また、Instagramでは「客寄せパンダ」として注目を集め、障害者への固定観念を変える発信を続けています。

現在は右手の親指と人差し指、左手の人差し指を動かすことが可能です。それ以外の部分は動かすことができない状況ですが、工夫と知恵をこらして日々多くの挑戦をしています。

今回は、幼少期から現在に至るまでの経験と、福祉業界を変えたいという強い想いについて伺いました。

目次

1. 松元拓也さんってどんな人?

1-1. 病気と共に歩んだ幼少期

【インタビュアー(ライター):伊藤/インタビュイー:松元拓也さん】

伊藤:幼少期はどのようなお子さんでしたか?

松元さん:近所の幼なじみと外で遊んだり、ゲームをしたりすることが多かったですね。学校まで50分程度の距離だったので、友達と遊ぶ機会は限られていましたが、小学校1年生くらいまでは普通に遊んでいました。

私が当時使っていた電動車椅子が大人用で大きめだったので、その車椅子に4人くらいの友達が一緒に乗ってお散歩したりしていましたね。

伊藤:物心ついた頃には病気の認識があったということですが、そのときの心境は覚えていますか?

松元さん:病院に通うのが当たり前という日常だったので、特別な感情はなかったですね。みなさんも怪我したら病院に行くと思うんですけど、それと同じような感覚だと思います。

子どもの頃って、自分の状況を客観視することってあまりないじゃないですか。それが自分の世界のすべてだから、疑問に思うこともなかったんです。

1-2. 学生時代の過ごし方

伊藤:学生時代はどのように病気と向き合いながら生活していましたか?

松元さん:病気や障害と向き合うという意識もあまりなくて、友達と同じように遊んだり、できることを探したりしていました。学校つまんないなとか、あいつと喧嘩して鬱陶しいなとか、他の学生と同じようなことを考えて生活していたと思います。

伊藤:身体障害に対する社会のハードルを感じることなく生きてきたと聞きましたが、なぜハードルを感じなかったのでしょうか?

松元さん:私は生きにくいことをストレスに感じるタイプなので、施設のバリアフリー情報を事前に調べるなどして、自分で生活しやすいように情報を集めるようにしていました。

例えば、友達と遊びに行く前には必ずその場所がバリアフリーかどうか調べて、もしダメだったら別の場所を提案するとか。そうやって準備することで、ハードルを感じる場面を少なくしていたのかもしれません。

2. 「ふくはぴ愛知」誕生の背景

2-1. サービス立ち上げのきっかけ

伊藤:「ふくはぴ愛知」を始めるきっかけを教えてください。

松元さん:きっかけは横にいる林くんとの出会いです。5年前くらいに私が東海市で一人暮らしを始めるときに契約した事業所のヘルパーが林くんだったんです。年齢も近いこともあってすぐに仲良くなりました。

その後、私が自分でヘルパー事業所を立ち上げることになり、一度契約は終わったんですが、その後も友達として付き合いが続いていました。そんな中で林くんが「今の職場をやめようかな」という話をしていて、何か面白いサービスはできないかなと考えていたときに思いついたのが、ふくはぴの元となるマッチングサービスでした。

最初は本当に雑談レベルの話だったんですが、話しているうちに「これって実際に作れるんじゃないか」って思うようになりましたね。

2-2. 福祉業界が抱える課題

伊藤:なぜマッチングサービスを作ろうと思ったのでしょうか?

松元さん:福祉業界の大きな問題は情報格差なんです。事業所側は利用者さんを探すのが大変で、利用者さんも良いヘルパーを探すのが大変。どこを探してもタウンページレベルの情報しかなくて、事業所の場所や電話番号がわかっても、空き状況や詳しいサービス内容はわからないんです。

また、地域連携はケアマネージャーさんや相談員さんの間で行われてはいるのですが、オフラインのみで連携しているため、本当にヘルパーを必要としている人の声は数社にしか届いていないんです。

これって完全にミスマッチですよね。愛知県だけでも何百社も事業所があるのに、利用者さんはその中のほんの数社しか選択肢がない。一方で事業所は利用者さんを探すのに苦労している。こんなおかしな状況はないと思ったんです。

そういった福祉業界の現状を踏まえたうえで、事業所側と利用者さんがお互いに検索して、募集情報や空き情報を見える化できるサービスを作りたいと林くんから相談され、私と林くんでマッチングサービスを作り始めました。

私もみんなが使ってくれるようなサービスを作りたいと思っていたので、このサービスには大賛成でした。

伊藤:やはり、福祉業界ではなかなかDX化が進んでいないのでしょうか?

松元さん:まったくその通りです。勤怠管理などのシステムはあるんですが、前に聞いた話だと、全事業所の3分の1程度は手書きで諸々の処理をしています。

今の時代にまだ手書きって信じられないですよね。一般企業では当たり前になっているクラウドサービスやデジタル管理が、福祉業界ではまだまだ浸透していない。

福祉業界ではいまだに手書き・FAX・電話でのやり取りが主流で、行政でさえも郵送での書類提出を求めてくる場合があります。ChatGPTで簡単に文章が作れる時代なのに、まだ手書きで報告書を書いている人がいるんです。

多分、各業界の中で一番デジタル化が遅れている業界だと思います。

3. 「ふくはぴ愛知」の今後の展望

伊藤:「ふくはぴ愛知」の今後の展望について教えてください。

松元さん:4月に北海道と東京がオープンしたので、これからふくはぴというサービスが全国で活用してもらえるようになることが第一の目標です。その先の目標としては、マッチングサイトだけでなく、福祉に関わる人がみんなアクセスするようなポータルサイトにしたいと思っています。

バリアフリーマップや住宅改築の情報、福祉団体の情報など、福祉・医療に関する情報がすべて網羅されているようなサイトにしていきたいです。

また、掲示板機能も重要だと考えています。現状、暮らしの知恵など障害者が知りたい情報は、小さいコミュニティや家庭内だけで完結してしまっており、多くの方に情報が広まっていない状況です。そういった情報を共有できる場として、大きなポータルサイトにしていきたいと思っています。

4. Instagramでの発信活動

伊藤:Instagramでの発信を始めた経緯を教えてください。

松元さん:「ふくはぴ愛知」の認知度を上げるためです。ただ、ふくはぴのサービスだけをSNSで宣伝してもバズらないんですよね。だって、福祉のマッチングサービスの説明動画なんて、正直誰も見たくないじゃないですか。

なので、ロジックとしては重度障害者が出演してバズれば、ふくはぴを知ってもらえるという考え方で発信しています。

「令和の虎」でも話しましたが、私がパンダのコスプレをして髪をピンクにしているのは、自分を客寄せパンダとして多くの人に見てもらうためです。正直、みんながすぐに興味を持ってくれるわけではないので、私自身を見て「なんだこれ」って思ってもらうことが大事だと思っています。

伊藤:水泳やボーリング、カラオケなど、ユニークな企画はどなたが考えているのですか?

松元さん:林くんと2人で一緒に考えています。企画内容は、普段生活していてパッと思いつくことが多いですね。撮影のポイントや構成、動画編集は基本的には私が行っています。

また、企画を練る際は面白い動画を作るということを意識しています。福祉についてあれこれ説明する動画なんか誰も見ないですからね。

とくに、オチを考えて作っているわけではないんですが、自然と笑えるような場面が生まれるように意識しています。結果的に、それが福祉の認知度向上に繋がっていくんじゃないかと思います。

伊藤:松元さんの狙い通り、SNSのフォロワーの数はどんどん伸びていますよね。Instagramでの発信を通じて、松元さんが感じた思いはありますか?

松元さん:障害者に対する世間の認識って、あまり変わっていないんだなと感じました。障害者に対して1歩、2歩、3歩引いて遠慮している感じですね。

私の声だけ聞いていたら、普通の同年代の男性とあまり変わらないんです。アニメが好き、ゲームが好き、下ネタも言う。でもそれが車椅子に乗っているというだけで、急に「言ってはいけない」「笑ってはいけない」という雰囲気になってしまう。

障害者といっても、中身は普通の男の子なんです。もっと気軽に接してもらえるようになればいいなと思っています。

伊藤:発信を通じて、視聴者の方へどのような思いを伝えたいですか?

松元さん:視聴者の方はあれこれ難しく考えすぎないでほしいですね。障害者への理解を深めてくださいとか、そういう堅苦しいことは言いません。

ただ面白いと思ってもらえればそれでいいんです。心から笑ってもらえればそれで十分だと思っています。

5. 活動の原動力と未来への想い

5-1. 活動を支える原動力

伊藤:松元さんの活動を支えている原動力について教えてください。

松元さん:僕も林くんも福祉をすべての人に届けたいという同じ目標があって、それに向かって動いています。それが原動力だと思います。

自分で引っ張っていくというよりも、目標に引き寄せられている感じですね。私も、私の妻も、林くんも、いろいろな人がその目標に引き寄せられて一緒に頑張っています。

不思議なもので、この目標を話すと共感してくれる人がどんどん現れるんです。Instagramでの水泳企画のときも、理学療法士の方が協力してくれたり、撮影を手伝ってくれる人がいたり。みんなが同じ方向を向いているから、自然と力が集まってくるんだと思います。

5-2. 究極の目標

伊藤:今後の目標や、なりたい姿があれば教えてください。

松元さん:僕の最大の目標は、少年ジャンプのテーマパークであるジャンプランドを作ることです。

ドラゴンボールをはじめとした、ジャンプの漫画すべてが僕の人生のバイブルになっています。

もちろん、ふくはぴを世に広めることも目標ではあるのですが、やっぱり自分の人生なので、自分のやりたいことを最後までやり切るようにしたいですね。

これって「海賊王に俺はなる」って言っているルフィと同じなんですよ。周りからは「そんなの無理だよ」って言われるかもしれないけど、本気で目指している。そのために今の仕事も頑張れるし、いろんなことにチャレンジできるんです。

5-3. 挑戦をためらう人へのメッセージ

伊藤:最後に、挑戦をためらってしまう方々に対してメッセージをお願いします。

松元さん:僕は挑戦をためらっている方にメッセージは送りません。

なぜなら、本当にやりたいことがあったら、メッセージなんて関係なく動くはずなんです。僕がメッセージを送ったところで説得されるものではないと思うので、本当に心から挑戦したいことを自身で見つけてほしいと思います。

6. まとめ

取材を通じて印象的だったのは、松元さんの「自然体」でありながらも「強い意志」を持った姿勢でした。

病気を特別視することなく、できることを最大限活用しながら新しい挑戦を続ける姿勢。そして福祉業界のDX化という大きな目標に向かって、エンタメ性も忘れずに発信を続ける考え方。

「ジャンプランドを作る」という夢も単なる夢物語ではなく、明確な目標として語る松元さんからは、自分の人生を全力で楽しんでいる強さを感じました。

本当にやりたいことがあれば、人間は勝手に動く。この言葉には、これまでの松元さんの人生で培ってきた確信が込められているのではないでしょうか。

ふくはぴ愛知

Instagram

TikTok

松元拓也さん最新出版本:指先革命―重度障がい者の起業家が福祉を変えていく