今回は合理的配慮に関する記事です。

初めて「合理的配慮」という言葉を知ったというあなたもこの機会にご覧ください。

目次

1.合理的配慮とは?

まず始めに、合理的配慮は「配慮してくださいね」ということを推進するためのものではありません。また、「思いやり」という言葉だけで済ませることは出来ないのです。

合理的配慮とはあくまでも障害者が社会の中(日常生活の中)で感じる、困難・不便・障壁を取り除くための調整のことを言います。

合理的配慮は障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の中に取り入れられ、認知が広まっていきました。

障害者達が学校や店舗、鉄道会社を中心に合理的配慮を求める運動などを行い、SNSやメディアで取り上げられたのも認知が広がった一つの要因と言えます。

2021年に話題になった、コラムニストの伊是名夏子さんの乗車拒否問題は、障害者差別や合理的配慮について考えさせられるニュースだったのではないでしょうか。

合理的配慮は、障害者から社会的障壁の除去を必要としている意思を伝えられた場合、除去や補助等に伴う負担が過重ではない時は配慮を行うことを求めています。

注意点として障害者の権利利益を損害することが無いようにしなければなりません。

障害者権利条約サイトには、合理的配慮の定義について下記のように記載されています。

「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。

引用元:障害者の権利に関する条約|外務省

1-1.合理的配慮は努力義務なの?義務なの?

合理的配慮は、社会的障壁・社会認知・無理解等によって生まれてしまっている機会の不平等を正すため(より少なくするため)のものです。

例えば、車いす利用者が、入口にスロープが無く、階段しかない(手すりも無い)店を利用しようとしている状況があります。

合理的配慮・障害者差別解消法の観点から言えば、「階段しかない(手すりも無い)入口」という障壁を作っているのは事業者側という判断となります。

社会的障壁・障害を作っているのが事業者側であるとすれば、その原因を取り除くのは事業者側の責務・義務だと考えられています。

障害者自身が努力・工夫・思考すべきことでも、事業者が思いやりでやるものでもなく、事業者の義務であるということです。

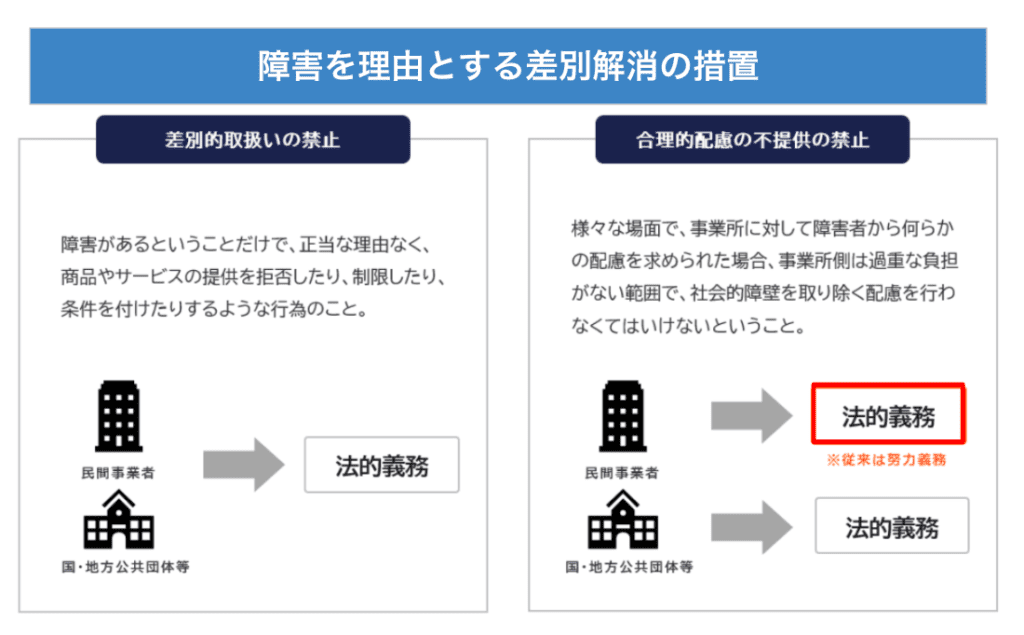

2021年4月まで、合理的配慮の内容は行政機関・地方公共団体等では法的義務となっており、民間事業者は努力義務となっていました。

しかし、2021年5月の第204回通常国会において、改正障害者差別解消法が成立しました。

これにより民間事業者においても、合理的配慮が法的義務化されることになったのです。

事業者が、合理的配慮の提供義務に違反した取扱いを繰り返しているときは、主務大臣は、報告要求、助言、指導、勧告をすることができるとされています(障害者差別解消法12条。不当な差別的取扱いを繰り返しているときも同様)。

引用元:https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/goritekihairyo-2024/

そして、主務大臣から報告要求を受けたにもかかわらず、求められた報告をせず、または虚偽の報告をしたときは、20万円以下の罰金に処せられます(障害者差別解消法26条)。

1-2.合理的配慮の義務化はいつから?民間事業者への影響は?

2023年3月14日に、政府は合理的配慮の提供を2024年4月1日から義務付けると発表しました。

既に障害者雇用を行っている企業では、障害者雇用促進法により、障害者に対して就業の面で合理的配慮が義務付けられています。

障害者と一括りにしても、社会の中で困難に感じるポイントはそれぞれです。また合理的配慮は、障害があるということのみを理由に、サービスの提供を拒否したり対応を後回しにしたりすること、さらには「先例がないから」「特別扱いできないから」などの理由で不当な差別的取り扱いを禁止したものです。

しかしその一方で、提供する側が本来の業務に影響が出るような負担は避けなければなりません。なぜならば、合理的配慮を提供する側が「常に障害者の要望どおりに対応しなければならない」という事態を避けなければいけないからです。

例えば飲食店であれば、食事や飲食などを提供するのが本来の業務であり、介護を行うのは本来の業務ではありません。

提供する側が本来の業務に影響が出てしまう場合は、要望どおりではないけれど障害者と話し合いを行った上で実現可能な代替手段をとることができるようになっています。

このように合理的配慮が義務化されることによって、サービスを提供する側は障害者との共通認識を持つためのコミュニケーションがますます重要となってくるのではないでしょうか?

内閣府は、合理的配慮の具体例を発表しています。どれが合理的配慮に該当するのか、ぜひ確認してみてください。

参照:合理的配慮等具体例データ集(合理的配慮サーチ)|内閣府

参照:民間企業での合理的配慮提供義務化「改正障害者差別解消法」2024年4月1日施行

2.合理的配慮の事例

合理的配慮の認知が広まってから各自治体や国から、多くの店舗や企業の好事例共有がされるようになりました。今回は一部の事例を紹介していきます。

一般社団法人Ayumiも合理的配慮の概要とポイント・接遇マニュアルを配布し、合理的配慮の認知を広げ、より良いサービスを提供するように声をかけています。

2-1.合理的配慮を行う上での心構え

合理的配慮は、障害者側も事業者側もお互いに対する「理解」が前提として必要だとAyumiは考えています。

障害者側は無理・無茶な要求はせずに、頼みたいことややってほしいことを気持ちよく提案する。

よくあるのが喧嘩腰で提案してしまうこと。

これをしてしまうと、依頼された事業者側も気持ちよくサービスを提供出来ません。

一方で、事業者側は「まず、何をしたら良いのかを勇気を持って聞いてみる」ことを大切にしてほしいと考えています。相手の状況を正しく把握する前に「出来ない・無理」と勝手に決めつけないことです。

具体的には、下記のような行動を心がけてください。

・困っていると思われる時は、まずは声をかけ、手伝いが必要かを確かめてから対応する。

・障害の特性に応じたコミュニケーション(筆談、読み上げ、手話など)をとる。

・障害者として捉えるのではなく「人」として捉えて対応する。

・本人が希望する対応ができない場合、相手の話をよく聞き、代替案を投げかける。

合理的配慮では、お互いに「出来る範囲の中で最大限に理解する努力をする」ことが大切なのです。

まずはAyumiに30分無料相談:こちらをクリック

2-2.企業の合理的配慮の好事例

合理的配慮の対象は身体障害者だけではありません。さまざまな障害を抱える方に対し、実際に企業が行なっている事例を紹介します。

・段差がある場合、車いす利用者にキャスター上げ等の補助をする。

・視覚障害のある方に、書類やメニューなどの内容を読み上げながら説明をする。

・知的障害のある方に、話が理解しやすいよう、ゆっくり、丁寧に、わかりやすく話す。

・精神障害のある方に、一度に多くの情報が入ると混乱する場合があるので、伝える情報は紙に書くなど、整理してゆっくり具体的に伝える。

2-3.飲食店を始めとした店舗の合理的配慮の好事例

民間企業に対しても合理的配慮が義務化となり、飲食店を始めとする店舗も対象となりました。

障害者と直接関わる店舗事業者に参考として欲しい例を紹介します。

・レジでのみ会計を行っているが、座席会計を行いました。

・店員が直接注文を聞き取ることにしました。

・呼び出しに気づかないことがわかったため、店員が席まで配膳しました。

・筆談(紙を使ってのコミュニケーション)で対応しました。

・箸のみを提供でしたが、スプーンやフォークも一緒に提供しました。

・どれくらいの大きさが良いかを確認し、切り分けて料理を提供しました。

・ミキサーで食べやすいように調理して提供しました。

3.Ayumiで公開している合理的配慮に関する記事を紹介!

Ayumiでは、これまで「合理的配慮」に関して様々な角度から記事を公開してきたのでご紹介します。

【初心者向け】障害者差別解消法のポイントをわかりやすく解説します

合理的配慮とは?2024年4月から民間企業にも提供の義務化が開始!

4.最後に

今回の合理的配慮に関する情報はいかがでしたでしょうか。

店舗を運営している方・企業様には訴訟リスク回避・合理的配慮の対策のための記事もご覧ください。

合理的配慮という言葉だけでなく、日本人が世界から尊敬されている「おもてなし精神」を大切にし、お互いを慮る心がより広がり、良くなっていくことを願っています。