障害については、人それぞれに考え方が異なり、いろいろな意見があるものです。

「障害とは何か」を考えるときに、一つのヒントになる「障害の社会モデル」という捉え方があります。

障害の社会モデルは、「心のバリアフリー」を目指す共生社会において、必要不可欠な考え方です。

今回は、障害の社会モデルを具体例を挙げながら解説していくと共に、これまでの障害の捉え方であった医学モデルと何が違うのかを解説します。

改めて、障害について考えるきっかけとして、ぜひこの記事を参考にしてください。

目次

1.障害の社会モデルとは

障害の社会モデルとは、障害によって生み出される障壁が個人の心身機能の問題ではなく、モノ、環境、人的環境など社会のあり方によって生み出されているという考え方です。

参照:障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針|内閣府

たとえば、お店の入り口に車椅子では乗り越えられないような大きな段差があったとします。

この問題を社会モデルに当てはめて考えると、車椅子に乗っている人の心身機能の問題だけでなく、スロープを設置していないお店側にも原因があるということになります。

つまり、障壁を生み出しているのは社会であり、それを解消するのは社会の責務であるという考え方です。

社会モデルは、1960年代にイギリスの障害者権利運動や自立生活運動が進展するなかで生まれました。

その後「隔離に反対する身体障害者連盟(Union of the Physically Impaired Against Segregation:UPIAS)」が結成され、1976年には「障害者の基本原理」を発表し、障害の社会モデルという新しい考えが広まっていったのです。

参照:『障害』を考える 2《医学モデルと社会モデル》|精神医療国家賠償訴訟研究会

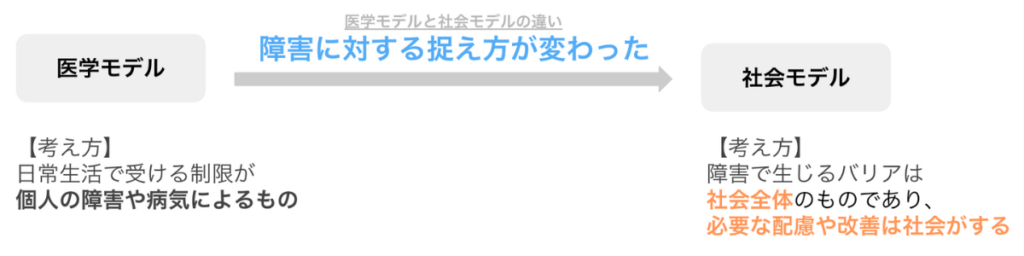

2.社会モデルと医学モデル(個人モデル)の違い

社会モデルと医学モデルの違いは、障害によって生まれる障壁の責任の所在にあります。

まず、医学モデルとは「個人モデル」とも呼ばれており、医学的観点から診断された障害を本質であると捉え、個人的治療により問題解決を図る考え方です。

つまり、医学モデルの考え方では、障害によって生み出された障壁は個人の責任であり、治療によって社会に適応していかなければなりません。

一方で、社会モデルは先ほども解説したように、障害によって生み出される障壁の責任の所在は、障害者個人ではなく社会にあるという捉え方です。

2006年(平成18年)に国際連合で制定された「障害者権利条約」においては、社会モデルの考え方が反映されています。

また、2011年(平成23年)に改正された「障害者基本法」においても、社会モデルの考え方を基盤としており、障害の概念は「医学モデル」から「社会モデル」へと変化しているのです。

参照:改正障害者基本法の概要(2)定義(法第2条関係)|内閣府

3.社会的障壁の4つの種類

3-1.物理的障壁とは?

物理的障壁とは、障害者が移動・動作を行う上で生じるバリアです。

たとえば、建物や公共交通機関などでの段差や道幅の狭い通路は、車椅子の方が通りにくい場合や、通れない場合もあります。他に物理的障壁には、以下の例が挙げられます。

・ホームと電車の隙間

・路上に放置されている自転車

・滑りやすい床

・高い位置にあるボタン

3-2.制度的障壁とは?

制度的障壁とは、障害があることで能力以前に行動や活動の段階で均等な機会を奪われているバリアです。

障害を理由に受験資格を得られなかったり、学校に入学できなかったりする不利益などが、制度的障壁に当てはまります。

また、盲導犬や聴導犬を連れた方が飲食店などへの入店を拒否されるのも制度的障害だといえるでしょう。

3-3.文化・情報面の障壁とは?

文化・情報面の障壁とは、障害を理由に必要な情報が十分に得られない状態を指します。

たとえば、タッチパネルのみの案内では、視覚障害の方は情報を得られません。

また、音声案内のみでは聴覚障害の方には聞こえません。

このような状況下では、本来なら得られる情報が障壁によって妨げられているといえるのです。

3-4.意識上の障壁とは?

意識上の障壁とは、障害を抱えている人に対しての偏見や差別などで生じるバリアです。

障害による身体的な見た目を指摘したり、精神障害の方を偏見の目で見たりすることなどが意識上の障壁に当てはまります。

また、障害があることを必要以上に哀れむことも、意識上の障壁を生み出してしまう要因となります。

4.社会的障壁を解消するには

ここまで、社会生活の中に存在するさまざまな障壁を解説してきましたが、上記のような障壁を解消するためにはどのような方法があるのでしょうか?

各障害の種類に対する解消方法をまとめると、以下のようになります。

| 障壁(バリア)の種類 | 解消方法 |

| 物理的障壁 | スロープの設置バリアフリーを考えた建物設計施設・設備の改修工事 |

| 制度的障壁 | 法律・ルールの見直し・周囲への理解促進 |

| 文化・情報面の障壁 | 手話や点字伝達方法の多様化・サポート制度の情報発信 |

| 意識上の障壁 | 社会的啓発活動・障害者への理解を深めるための研修 |

上記のように、障壁の種類によって解消方法は異なります

物理的や文化・情報面の障壁は、企業や自治体が費用をかければある程度は解消できます。

一例として、合理的配慮の提供が義務化されたことが挙げられます。

2021年に障害者差別解消法が改正されたことで、2024年4月1日より事業者による障害者への合理的配慮の提供が義務化されました。

障害を理由とした不当な差別的取扱いを禁止すると同時に、障害者から申し出があった場合は、事業者の負担が重すぎない範囲で、障害者の要求に応じた合理的配慮をしなければなりません。

合理的配慮の義務化は、制度的障壁の改善の一つの例と言えるでしょう。

合理的配慮については、以下の記事でより詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

参照:【2024年4月から義務化】合理的配慮とは?具体例を交えて分かりやすく解説!

そして、障壁の中で解消する事が最も難しいのが意識上の障壁であり、いまだに障害者に心無い言葉を掛ける人がいたり、無意識のうちに傷つけてしまったりする現状があります。

意識上の障壁は、唯一「目に見えない障壁」であるが故に、解消が難しい問題なのです。

5.共生社会の実現へ私たちができること

では、解消が難しいとされている意識上の障壁や他のバリアを解消するには、どうすればいいのでしょうか?

そのキーワードとなるのが「心のバリアフリー」です。

心のバリアフリーとは、「様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うこと」を指します。

参照:ユニバーサルデザイン2020行動計画|首相官邸

つまり、物理的な障壁を解消するだけでなく、周囲の人が理解やコミュニケーションを深めることで、より良い共生社会を目指せるといった考え方です。

私たち一人ひとりが障害者に対する意識や社会モデルを理解することが、心のバリアフリーへの第一歩となるはずです。

バリアフリーの考え方や定義、心のバリアフリーの説明については、以下の記事で詳しく解説しています。

参照:【初心者向け】バリアフリーとは?4つのバリアやユニバーサルデザインとの違いを紹介

「障害があるからできない」と諦めてしまう人がいます。とくに、娯楽や趣味を堪能することにおいて、多くの諦めがあるのが現状です。

私たちは、情報発信を通して社会モデルの実現を目指していきたいと思います。

Ayumiのディズニーのバリアフリーに関する記事や風俗サービスに関する記事がきっかけで、より多くの選択肢に繋がったという声もあります。

参照:【2024年最新版】車椅子で東京ディズニーランド・東京ディズニーシーのアトラクションを楽しもう!

参照:【初心者向け】障害者でも安心して利用できる風俗サービス4選!利用上の注意点まで徹底解説

ぜひ他の記事もご覧いただき、あなたの選択肢がまた一つ広がることを祈っています。

6.最後に

今回は、障害の社会モデルの考え方について解説してきました。

現代の風潮では、ひらがな表記で「しょうがい」という言葉を使うことが増えてきており、表現のあり方について問われています。

参照:「障害」「障がい」あなたはどっち派?~「害」「がい」論争

しかし、Ayumiでは「障害」という表記にしています。

それは、障害を抱えているのは本人ではなく、社会全体であると捉えているからです。

細かく言えば、Ayumiの考える障害の定義は「社会との壁」です。障害者というのは人体機能に障害を起こしているという意味ではなく、社会が作り出した「障害」を感じている方と捉えています。

「害」という字は、本人の心身機能に障害があるという意味ではなく、社会との壁を指していること。

また、障碍や障がいという字を用いて表記ゆれが起きることで、当事者やご家族、関係者が本当に得たい情報が得られなくなってしまうリスクがあります。

たとえば「障がい者」と表記すると、視覚障害のある方が利用するスクリーン・リーダー(画面読み上げソフトウェア)では「さわりがいしゃ」と読み上げられてしまう場合もあります。

このようなリスクをAyumiでは生じさせないためにも、「障害者」と表記しています。

「障害の社会モデル」を意識することは、「思いやりのある社会」の実現へと繋がるでしょう。